御神木 木曽檜の奉納

|

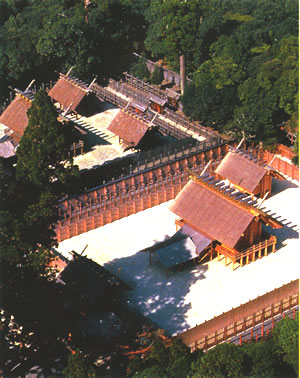

伊勢神宮について 約2千年前に皇大神宮(天照大御神)を伊勢の地にお祭りして以来、悠久の時を越えて国家の繁栄、安泰、国民の幸福を祈る為、年間千数百に及ぶおまつりが続けられている、日本人の心の源郷 伊勢神宮。 式年遷宮は天武天皇が発意され、持統天皇の第二(約1300年前)第一回の遷宮が行われました。20年に一度同じ形の社殿や神宝を作り替え、神様におうつりいただくお祭りです。 1300年の歴史の中には、応仁の乱以来の戦国時代100年以上にわたる中断がありました。おかげ横丁にある慶光院の尼僧方が全国を行脚し、浄財を集め、秀吉によって復活したのですが、当時の神職の方々が、貢物もない百年以上もの間、片時も休まず、千数百ものお祭りを斉行し続け、伝え続けました。 おかげで今日まで、ご遷宮含めたお祭りが営々と続けられています。 |

|

遷宮 御杣始祭 遷宮には約一万本に近い檜が必要とされます。中には直径1メートル余り、樹齢400年以上の巨木も使用されます。 当初は宮川や五十鈴川上流の山から調達していたのですが、すぐに枯渇し、そののち熊野近隣の森林へ移り、木曽山へは約300年前位から御杣山として定められ、用材が調達されています。 遷宮は木の再生を祈るお祭りです。 山元祭、木元祭の後、御杣始祭では皇大神宮(内宮)と豊受大神宮(外宮)のご神体をお祭りする箱となる御樋代木という2本のご神木を、古式にのっとり斧だけを使った三ツ紐切り(三ツ緒切り)という方法で奉伐します。 |

|

必死に斧を振る杣衆 写真のように芯の近くに斧が入っていると、 辺り一面に檜の芳香が漂って、 最後の斧が入ると、 木は逝く命を惜しむがごとく 「ぎぃ~」という声を出し、泣いて寝ます。 |

|

|

泣いて寝ていく御神木 全長35m、重さ5tを超える御神木に、最後の斧が入り、今まさに 泣いて寝ていく瞬間です。 |

|

|

命をつなぐ 株祭り 伐採の終わった直後の御神木の先端のこずえを、その根株に差し、 「このこずえと根株の間の幹を、大切に使わせていただきます。」 という誓いと、 「この根株に種が落ち、新しい命が宿り、芽が出て生長し、やがて大樹になりますように。」と祈る。 奉伐後の大切な行事。 |

|